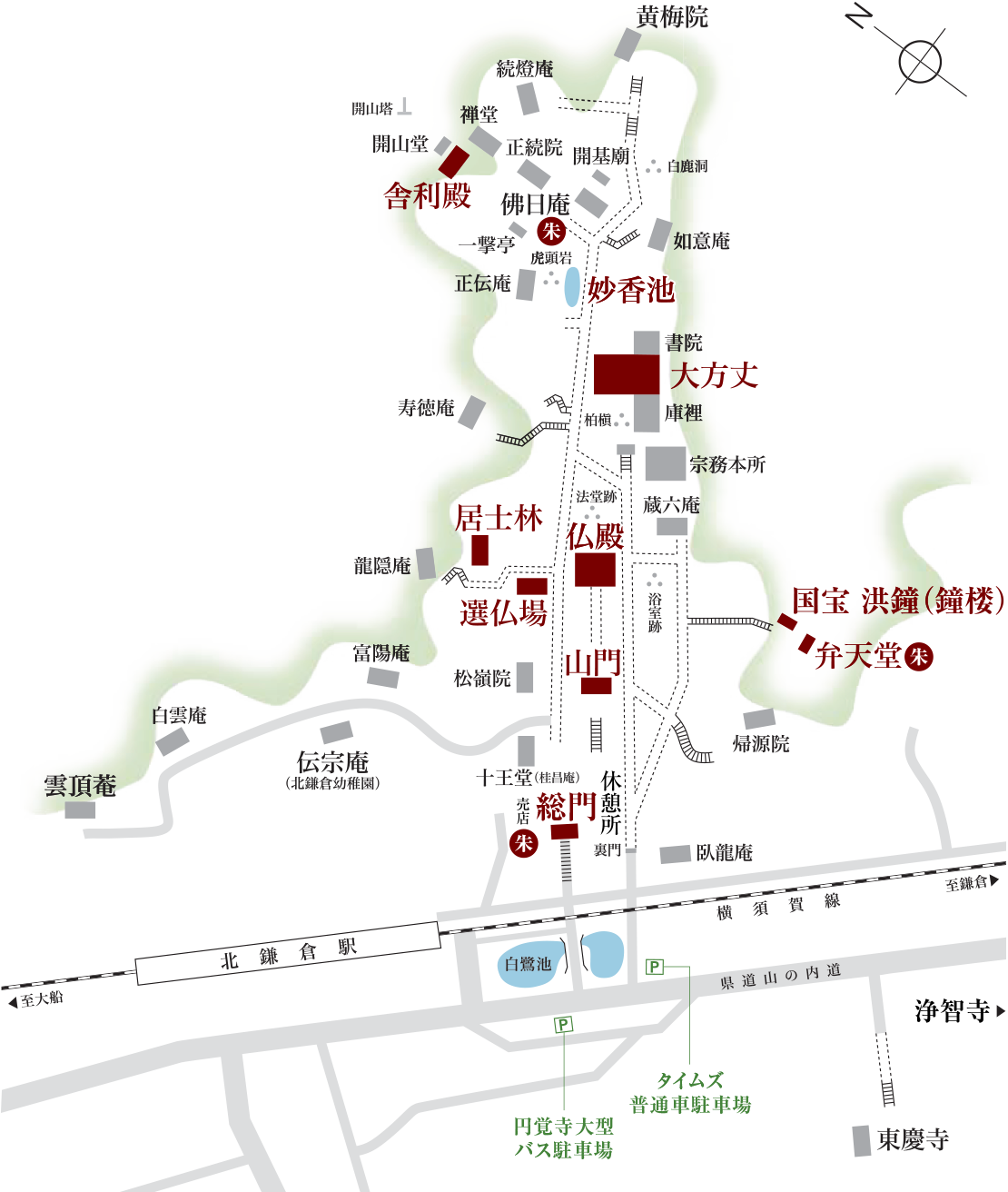

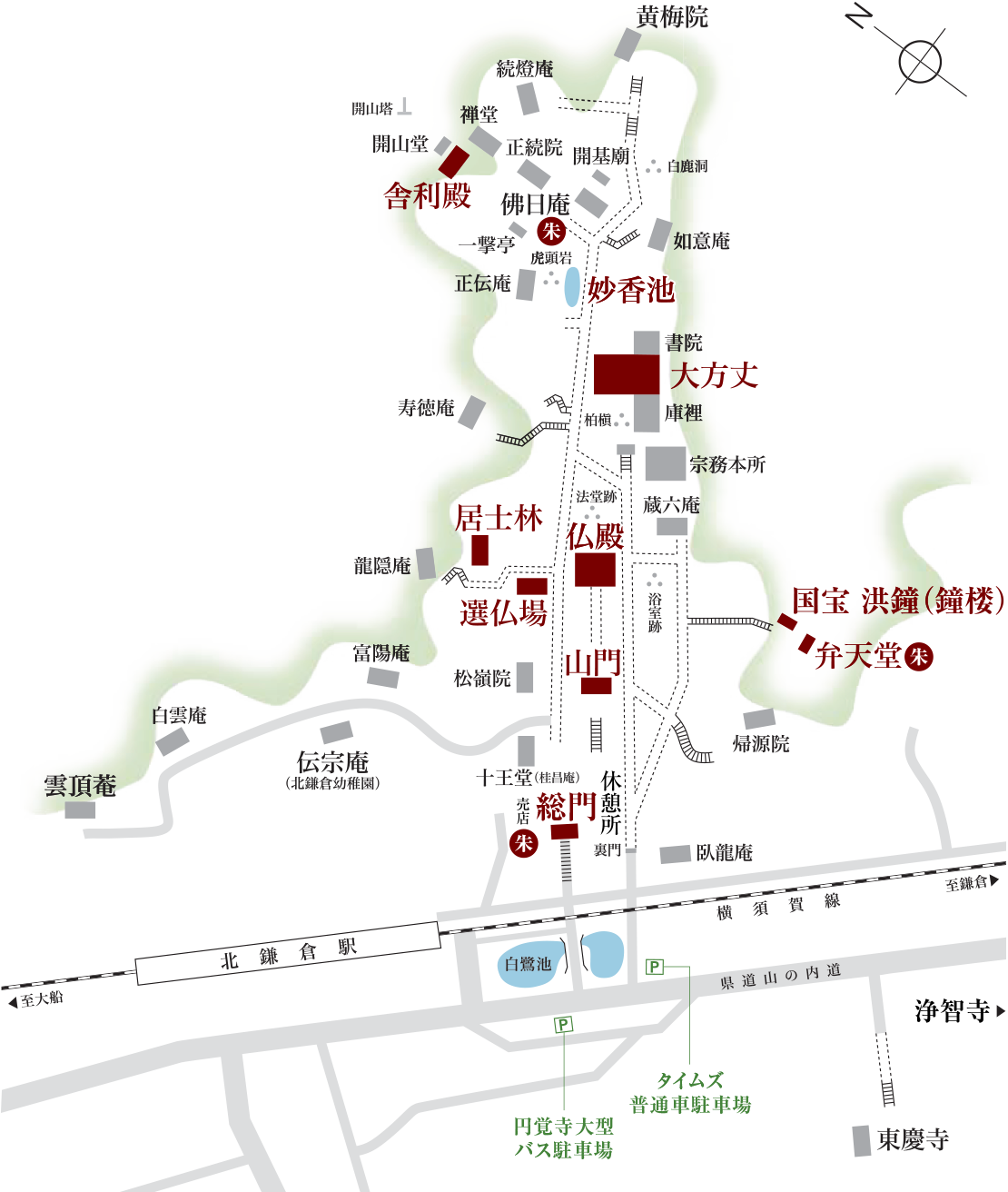

境内図

円覚寺の伽藍は、鎌倉独特の谷戸(やと)と呼ばれる丘陵地が浸食されて出来た谷に沿って建てられています。三門を入り、仏殿、方丈へと徐々に登っていく配置は、この土地の高低差を生かした壮大な空間をつくりだしています。

赤い文字のエリアはクリックで詳細を確認出来ます。

円覚寺の伽藍は、鎌倉独特の谷戸(やと)と呼ばれる丘陵地が浸食されて出来た谷に沿って建てられています。三門を入り、仏殿、方丈へと徐々に登っていく配置は、この土地の高低差を生かした壮大な空間をつくりだしています。

赤い文字のエリアはクリックで詳細を確認出来ます。

三門は三解脱(空・無相・無願)を象徴するといわれ、諸々の煩悩を取り払って涅槃・解脱の世界である仏殿に至る門とされています。

仏殿は、円覚寺のご本尊が祀られている建物です。大正12年(1923)の関東大震災で倒壊しましたが、昭和39年(1964)に再建されました。禅宗様式の七堂伽藍の中心に位置する建物です。

開山毎歳忌、達磨忌、臨済忌、祝聖などの行事や毎朝の暁天坐禅が、ここで行われています。

選仏場とは、仏を選び出す場所という意味で、修行僧の坐禅道場のことです。元禄12年(1699)に伊勢長島城主松平忠充が、江戸の月桂寺・徳雲寺住職一睡碩秀の薦めにより、大蔵経を寄進するとともに、それを所蔵する場所と禅堂を兼ねた建物として建立されました。

「居士」とは在家の禅の修行者を指し、居士林は禅を志す在家のための専門道場です。もと東京の牛込にあった柳生流の剣道場が、昭和3年(1928)柳生徹心居士より寄贈され、移築されました。現在も学生坐禅会、土日坐禅会、また初心者でも参加できる土曜坐禅会が定期的に開かれています。

本来は住職が居住する建物を方丈とよびますが、現在は各種法要の他、坐禅会や説教会、夏期講座等の講演会や秋の宝物風入など、多目的に使われています。

創建当初よりある放生池で、江戸時代初期の絵図に基づき、平成12年(2000)、方丈裏庭園と合致した自然の姿に復元しました。向こう岸の露出した岩盤を虎の頭に見立てて、「虎頭岩」と呼んでいます。

国宝

舎利殿には、源実朝公が宋の能仁寺から請来した「佛牙舎利」というお釈迦様の歯が祀られています。鎌倉時代に中国から伝えられた様式を代表する、最も美しい建物として国宝に指定されています。

国宝

関東で最も大きい洪鐘(高さ259.5cm)で、国宝に指定されています。円覚寺の開基である北条時宗の子である貞時が正安3年(1301)、国家安泰を祈願して寄進したものです。

江ノ島弁財天の加護によって洪鐘の鋳造が完成したと伝えられ、その弁財天を祀るお堂です。北条貞時が洪鐘とあわせて弁天堂を建立し、当山の鎮守としました。

三門は三解脱 (空 ・無相 ・無願 ))を象徴するといわれ、諸々の煩悩を取り払って涅槃・解脱の世界である仏殿に至る門とされています。

現在の三門は天明5年(1785)、開山・無学祖元禅師の五百年遠諱の年に大用国師 によって再建され、現在は神奈川県指定重要文化財となっています。「円覚興聖禅寺」の扁額は、北条貞時の時代に伏見上皇(1265〜1317)より賜ったものです。楼上には通常非公開である十一面観音、十二神将、十六羅漢が祀られています。

仏殿は、円覚寺のご本尊が祀られている建物です。大正12年(1923)の関東大震災で倒壊しましたが、昭和39年(1964)に再建されました。禅宗様式の七堂伽藍の中心に位置する建物です。開山毎歳忌 、達磨忌 、臨済忌 、祝聖 などの行事や毎朝の暁天坐禅 が、ここで行われています。

ご本尊は冠を被っておられるので、宝冠釈迦如来と呼ばれ、華厳の盧遮那仏 とも称されます。

「大光明寶殿」の扁額は、後光厳 上皇から賜ったものです。

天井の「白龍図」は、前田青邨 画伯(1885〜1977)の監修のもと、守屋多々志 画伯(1912〜2003)によって描かれたものです。

選仏場とは、仏を選び出す場所という意味で、修行僧の坐禅道場のことです。元禄12年(1699)に伊勢長島城主松平忠充が、江戸の月桂寺・徳雲寺住職一睡碩秀の薦めにより、大蔵経を寄進するとともに、それを所蔵する場所と禅堂を兼ねた建物として建立されました。

南北朝時代の薬師如来像が中央に祀られ、また平成15年(2003)より、円覚寺百観音霊場の一番として、大慈大悲観世音菩薩像が安置されています。

薬師如来像

大慈大悲観世音菩薩像

「居士」とは在家の禅の修行者を指し、居士林は禅を志す在家のための専門道場です。もと東京の牛込にあった柳生流の剣道場が、昭和3年(1928)柳生徹心居士より寄贈され、移築されました。現在も学生坐禅、土日坐禅会など、初心者でも参加できる坐禅会が定期的に開かれています。

本来は住職が居住する建物を方丈とよびますが、現在は各種法要の他、坐禅会や説教会、夏期講座等の講演会や秋の宝物風入など、多目的に使われています。

方丈前には柏槇 の古木が植えられ、鎌倉市の天然記念物に指定されています。

方丈の裏には、心字池のある美しい庭園が広がっています。

創建当初よりある放生池 で、江戸時代初期の絵図に基づき、平成12年(2000)、方丈裏庭園と合致した自然の姿に復元しました。向こう岸の露出した岩盤を虎の頭に見立てて、「虎頭岩 」と呼んでいます。

舎利殿 には、源実朝公が宋の能仁寺から請来した「佛牙舎利 」というお釈迦様の歯が祀られています。鎌倉時代に中国から伝えられた様式を代表する、最も美しい建物として国宝に指定されています。

屋根の勾配や軒の反りの美しさが特徴で、特に屋根の軒下から出ている上の段の垂木 は、扇子の骨のように広がっており、「扇垂木」とよばれています。これが屋根を一層大きく、建物全体を小さいながらも壮大に見せています。

江戸時代の花頭窓は下部が広がっていくのに対し、この外枠は縦の線が真っ直ぐで、その質素な形は鎌倉時代後期の花頭窓の特徴です。

関東で最も大きい洪鐘(高さ259.5cm)で、国宝に指定されています。円覚寺の開基である北条時宗の子である貞時が正安3年(1301)、国家安泰を祈願して寄進したものです。

物部国光が鋳造したもので、刻銘の銘文撰者は、当時円覚寺の住持だった西澗子曇 です。形が雄大でありながら細部にまで緻密な神経がゆきわたっている、鎌倉時代後期を代表する梵鐘 です

『皇帝万歳 重臣千秋 風調雨順 国泰民安』 (西澗子曇銘)

江ノ島弁財天の加護によって洪鐘の鋳造が完成したと伝えられ、その弁財天を祀るお堂です。北条貞時が洪鐘とあわせて弁天堂を建立し、当山の鎮守としました。